水処稀荘に込めた想い

水処稀荘に込めた想い

日田の歴史ある町並み、

川のほとりにある、

一日一組、一棟貸し切りの宿

もともとこの場所は、目の前にある八坂神社の参道の入り口であり、大きな呉服屋があり町の要所でした。天領地であった江戸時代には川の向こう側に永山城の代官所があり、そこからも最も近い城下町の豆田町1丁目1番地です。

日田は水路と陸路が多く交わる場所であり、昔から九州ハブ都市としての機能を果たしてきました。古くから九州の要所であり、江戸時代には幕府直轄の天領として水処稀荘があるこの豆田町は繁栄し、この町づくりになっています。

そんな場所で、2015年に「café&bar bajio(バヒーオ)」を開店し、その時から2階に宿を作りたいという想いがありました。

当時、この豆田町には宿が少なく、現在の水処稀荘のような一軒家を改装した宿がなかったからです。

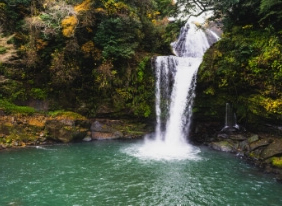

ここには目の前に花月川があり、水の音が絶えず聞こえ、目の前の御幸橋や川沿いの遊歩道からは朝日も夕日もゆっくり見ることができる。夜は夜霧が出る日もあり、この町のオレンジ色の灯りにぼんやりと照らされた町並みは、非現実的でありタイムスリップしたような錯覚に陥るほど情緒があります。

ここに拠点となる宿ができれば、旅人や遠くからのお客さんが1日を通して日田をしっかりと体感することができる。

1階のお店で地元の人たちと交流することもできる。ここが九州旅行の拠点になり、人や情報が行き交う場所になればと思い、2階に宿を作ることにしました。

そうして水処稀荘は生まれたのです。

日田の職人たちの技術と誇り、情熱を詰め込んで。

この街の日々の営みを体感しながら滞在する

この街の日々の営みを体感しながら滞在する

職人のこだわりと技術が詰まった水と土の部屋

職人のこだわりと技術が詰まった水と土の部屋

塗装職人が少しずつ重ねて

染め上げた青い壁

この部屋の壁は、手作業で薄く何層にも塗装を重ねていく手法により、均一ではなく褪せていたり、ムラがあったり、自然な風合いになり、光の当たり方や時間帯によって違った表情を見せます。この特別色は水処稀荘ブルー(すいこまれそうブルー)と呼んでいて、水処稀荘の象徴的な色です。

-

水処稀荘ブルー(すいこまれそうブルー)と呼んでいる水処稀荘の象徴的な色。手作業で薄く何層にも塗装を重ねて仕上げています。

-

絵、書、見本板などを飾ってある床の間。自然素材の原料で職人が手仕事で仕上げた作品です。

-

日田杉の床の上に布団を敷いて、ゆっくりと家族や仲間たちと時間を過ごすこともできます。

左官職人が情熱を注いで

仕上げた土の魅力

日田の左官職人、原田進さんの原田左研の誇りと技術が詰まった土の中の部屋。原田左研は現代の建築材料を使用せずに昔ながらの素材と仕法で施工しています。各地の土、藁(ワラ)、海藻から作るノリ、漆喰、川の砂、色粉、などを組み合わせて、手仕事で無限の仕上げパターンを創作しています。

-

日田の土と藁(ワラ)と川砂が原料の土壁。壁は粗さを残した素朴な中塗り壁に。日田の左官職人、原田進さんの原田左研による技術の美しさです。

-

目の前に花月川が見え、水の音が絶えず聞こえます。川に架かる御幸橋や川沿いの遊歩道からは朝日も夕日もゆっくり眺めることができます。

-

書院建具の窓は、今ではとても珍しいもの。この美しさをつくるのは、過去に存在していた職人の技。光があたると陰影をより深く味わうことができます。

日田杉のぬくもりと小鹿田焼に触れる

日田杉のぬくもりと小鹿田焼に触れる

-

木のぬくもりを

足もとから感じる宿の床で使われている日田杉。杉にも何種類もの杉があって、その中でもまっすぐ伸びて床材に向いているアヤスギという杉を使用しています。日田の製材所の中でも床材を得意にしている「高村製材所」の床材で「羽造り」(うづくり) という加工をしています。

-

水、土、火から創り出される

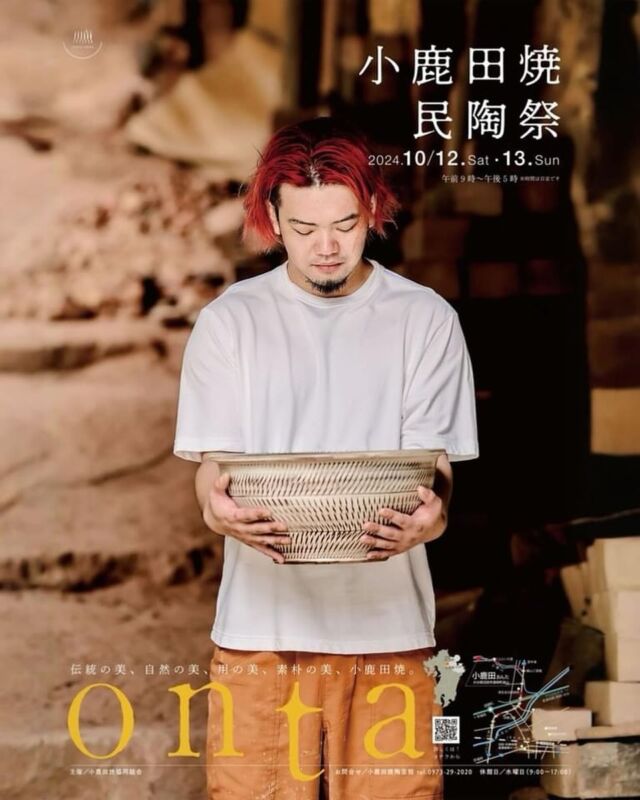

陶器の温度を感じる全国的にも有名な日田の焼き物「小鹿田焼」。

水処稀荘で使用している小鹿田焼は、オーナーの同級生である窯元、黒木史人によって特別に製作されたものです。それぞれの場所のサイズに合わせ、特別にオーダーしてつくってもらいました。 -

1階のダイニングキッチンには水処稀荘ブルーの特製小鹿田焼のカップ。ドリップパックのコーヒーをお楽しみください。

水処稀荘での過ごし方

水処稀荘での過ごし方

泊まる・滞在する

日田の素材と匠の技が詰まった宿で

町の営みを感じながらゆっくりと過ごす

宿のコンセプトは「暮らすように泊まる」。みなさまが普段と同じような生活ができるようにサービスや設備を整えています。外国のお客さまや日本の他地域から訪れたお客さまが、日本を、九州を、日田を、豆田町の一角を、暮らすように滞在することで、この町の日々の営みを体感しながら時間を過ごし、身近に感じてもらえたら嬉しいです。

交流する

宿併設のカフェ&バー「バヒーオ」で、

旅の仲間と日田の人達と交流する

Café&bar「bajio(バヒーオ)」はコーヒーやお酒を飲む憩いの場で、地元の食材を楽しんだり、情報を交換できる場所です。内観のイメージである昔のヨーロッパの風を感じて、地元の人達とお酒を飲みながら、少しの間、日田を味わってください。

巡 る

オススメの映画や音楽ライブを観て、交流して、

歴史ある豆田の街や自然が残るスポットを巡る

小さくて自由な映画館「日田シネマテーク・リベルテ」では、有名・無名問わず映画館にぴったりなアーティストの音楽ライブやライブペインティングも開催。映画の待合室ともなる空間には、ワークショップやライブもできるサロンのようなカフェスペースがあり、イベントにあわせて様々な交流も楽しめます。その他、歴史が残る豆田の街や三隈川をはじめとした豊かな自然が残るスポットを巡って、のんびりと日田を体感してください。

日田シネマテーク・リベルテ

リベルテのカフェ&ショップ

スタッフ

スタッフ

-

OWNER 瀬戶口 剛 Go Setoguchi

ゆっくりと

日田の時間を

過ごしてもらいたい -

DIRECTOR 原 茂樹 Shigeki Hara

日田という

故郷のために

できることを

水処稀荘のある場所

水処稀荘のある場所

歴史ある豆田の町並み

豆田町は江戸時代からの町並みが残っており、

地元の人達はここで暮らしながらお店を営む、生活のある町です。

お店が1階にあり、2階が住居という建物が多く、水処稀荘もそのひとつです。

お店が1階にあり、2階が住居という建物が多く、水処稀荘もそのひとつです。

約300年の伝統を誇る

日田の夏の伝統行事

「日田祇園祭」

春の花月川。

桜並木がとても美しい。

約300年の伝統を誇る

日田の夏の伝統行事

「日田祇園祭」

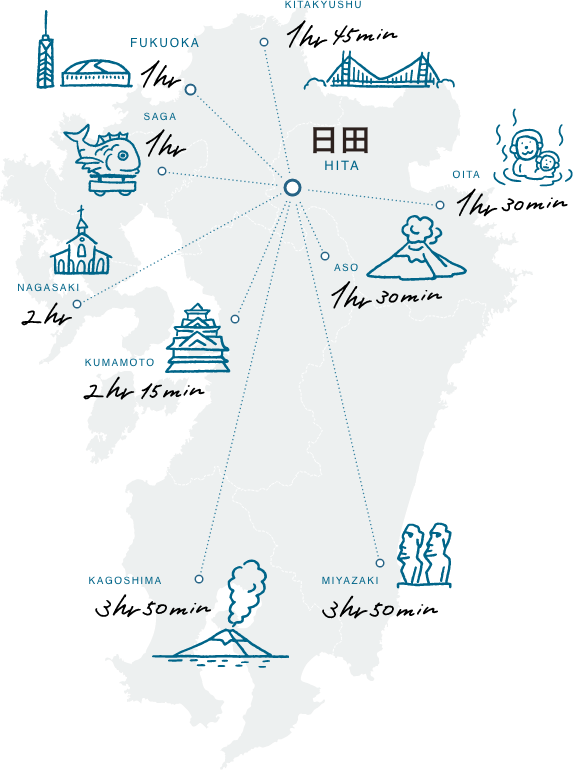

日田と九州観光の拠点に

九州北部の真ん中にあり、阿蘇山と英彦山の間に挟まれた自然と水に恵まれている日田盆地。九州各方面に繋がる水路と陸路が重なる土地柄であることから、古くから情報や物流が行き交う拠点歴史は深く、古墳や古代遺跡から各時代ごとの発掘物が出土していて、曹操の鏡とも卑弥呼の鏡ともいわれています。

国重要文化財「金銀錯嵌珠龍文鉄鏡」の出土も話題になっていたり、その後の各時代ごとに九州で重要な役割を担い続けている土地であり、時代の中央政権との繋がりがある土地。豊臣時代からは中央直轄地であり、そのまま江戸時代は天領地となり九州の政治、文化、経済の中心でした。

水処稀荘の川の向こう側に代官所や陣屋があり、そのお膝元でもある豆田町は城下町や陣屋町であり、九州の大名などに対しての金融業を営むことが許された掛屋衆など幕府御用達の豪商たちの活躍、文人墨客の往来、町人文化の繁栄など栄華を極めた山には金鉱があったり、湖のような川があったり、神秘的な底霧が現れたりと面白い土地です。

広大な河川、三隈川。名物の鮎や鵜飼い、遊船も楽しむことができます。